【龍空】二十四節気

文明が発達して

なかなか日本の四季を

ゆっくりとたしなむ余裕がない今日このごろ。

農作業の目安として重宝されてきた二十四節気。

日本の四季を肌で感じ心に余裕を作りませんか。

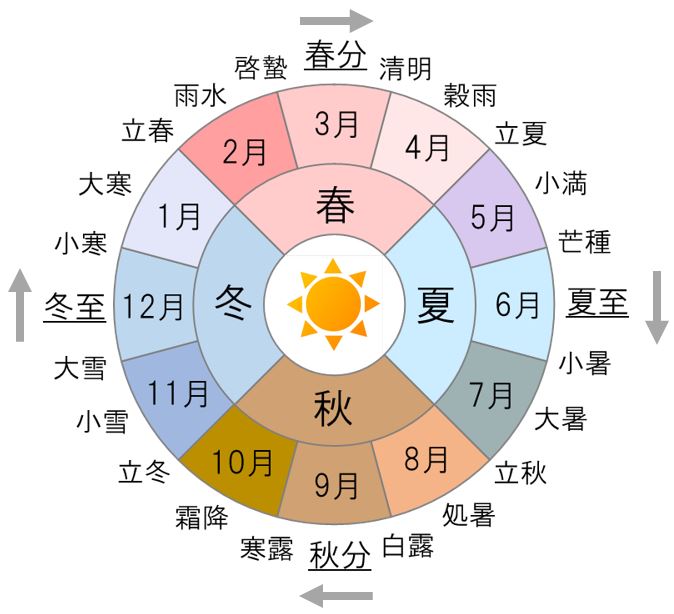

■二十四節気とは

太陽の黄道(こうどう)上の動きを視黄経の

15度ごとに24等分して約15日ごとに分けた季節のこと。

全体を春夏秋冬の4つの季節に分け、

さらにそれぞれを6つにわけて、

節気(せっき)と中気(ちゅうき)を交互に配しています。

冬至から初めて黄道を12等分した点を中気といい、

中気と中気の中間点を節気といいます。

古代中国では、

月の満ち欠けに基づいた太陰暦が使われていました。

しかし、太陰暦は太陽の位置と無関係なため季節の間にズレが生じてしまいました。

農作業などでは春夏秋冬の季節を正しく知る必要があるため、

中国の戦国時代に太陽の動きを基にした

「二十四節気」が考案されました。

1年の長さを12の「中気」と12の「節気」に分類し、

それらに季節を表す名前がつけられたのです。

日本では江戸時代の暦から使われています。

❍黄道(こうどう)

地球から見て太陽が移動する天球上の通り道のこと。

黄道を360度に分けたものを黄経(こうけい)といいます。

春分を黄経0度として、15度おきに24の節気が設けられています。